一直以优异的舒适性而闻名国内外,当年的“大沙发”也因此而得名。但随着消费者逐渐年轻化,天籁也不得不转型为一款运动型轿车。

为了满足运动型轿车这一名号,日产亮出了VC-TURBO可变压缩比发动机这一杀手锏,有不少媒体称其为“秒杀创驰蓝天”、“内燃机的救星”,甚至是“发动机的绝唱”!那它究竟有何过人之处呢?不妨一起来看一下吧。

尽管这款发动机被部分媒体吹得“神乎其神”,但实际表现并没有特别突出。由于天籁所搭载的这套系统在英菲尼迪QX50上率先应用,所以我们以英菲尼迪QX50为例,来看看VC-TURBO发动机的数据表现。

经过测试,搭载于英菲尼迪QX50上的VC-TUBRO 2.0T+CVT动力总成并未达到很省油的效果。高速8.3L/100KM,城市10.9L/100KM的成绩只能说中规中矩。

尽管被某些媒体吹得神乎其神,在发动机数据上,这套系统也并没有特别突出。为何日产花了二十年的时间潜心研究,却搞出个中规中矩的产品?只能说日产的的确确无另外的拿得出手的技术,这么个“可变压缩比”已经是它最后的“底裤”。鱼和熊掌都想要,结果却一无所获。

其实“可变压缩比”并不是什么新鲜技术,早在1952年英国内燃机协会就开始着手相关研究,之后的六十年内陆续有不少厂商都有有关技术。比如萨博和丰田的可移动气缸、现代的可移动活塞等。然而这些厂家后来都相继放弃了这项技术,原因很简单,因为提高压缩比所带来的负面影响很难消除,或者说为了消除负面影响所付出的代价太高。

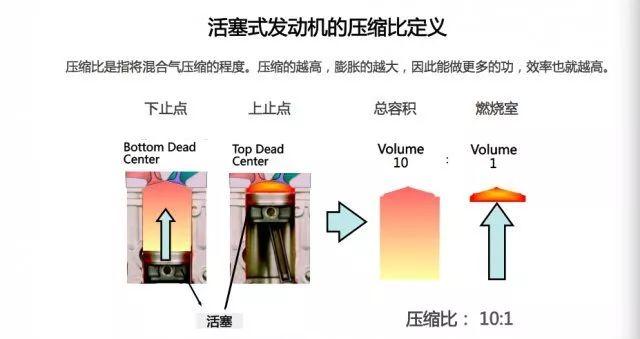

简单来说,压缩比就是气缸内活塞最高点与最低点容积之比,普遍压缩比越大,发动机性能越好。目前主流发动机的压缩比在10-11:1之间,马自达的创驰蓝天技术能达到13:1的压缩比。

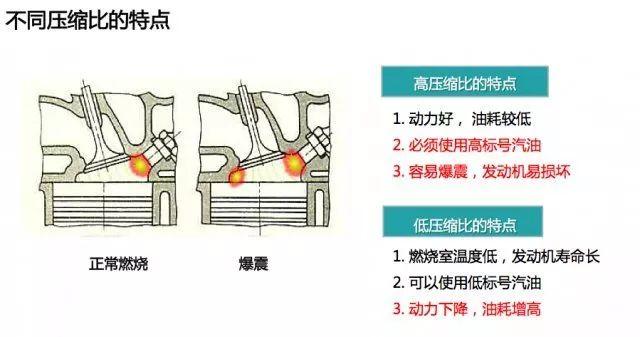

提升压缩比并不难,但是压缩比越高,发动机产生爆震的可能性就越大。因为压缩比过高会导致活塞没有完全到达顶点时被点燃,严重的可导致发动机直接报废。

而可变压缩比技术就能够保证提高发动机效率的同时,降低甚至杜绝爆震的产生。并且还有降低油耗、减少排放的效果,在理论上是完美解决发动机热效率不足的方案之一。

前面说到这项技术并不新鲜,丰田、奔驰、现代等许多大厂商都相继开发并实际使用过,但最后都放弃了这项技术。缘由是无法彻底避免爆震隐患,或者说为了杜绝爆震所付出的代价远超发动机设计成本。

发动机每分钟要转动上千甚至上万次,一旦“可变压缩比”技术失效,就有很大的可能性导致发动机故障,甚至直接报废,所带来的后果不敢想象,这也是各大厂家放弃的主要原因。

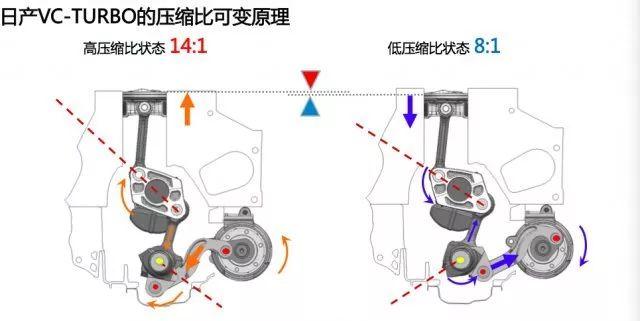

那么问题来了,为何日产就敢拿出来应用呢?难道日产真的有“吊打”其他厂家的过人本领?其实日产VC-TURBO发动机宣称可达到14:1的压缩比,实际上只有在发动机低负载时才可以做到,在发动机高负载时只能达到8:1的压缩比,甚至比普通燃油机的10:1更低!

这我们就明白了,为何用了所谓“可变压缩比”的黑科技技术却并没有很省油,也没有动力很出众的原因所在。那为何不把压缩比定在10-14:1之间可变呢?想想也只有技术不过关可以解释了。

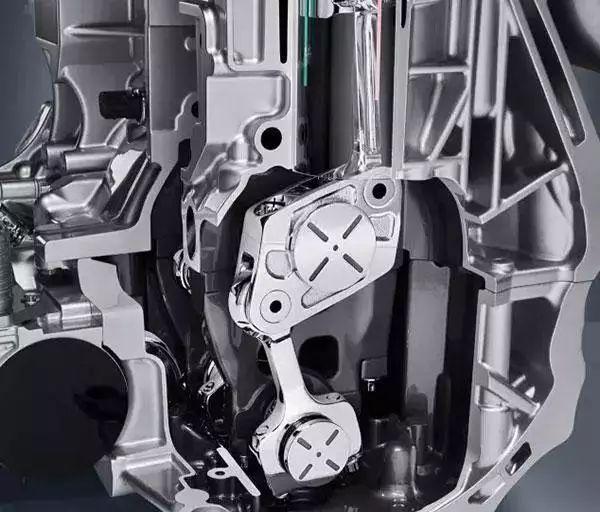

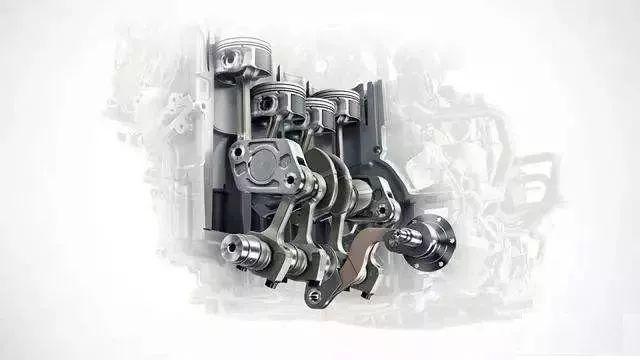

理论上为了达到“可变压缩比”,就必须改变气缸或活塞的物理结构。日产的VC-TURBO技术就是通过增加了一套多连杆结构,使用驱动电机推动曲轴位移来实现的。

其实不难理解,这套系统是用了最简单的杠杆原理,把整个活塞往上推了6mm,从而变相改变了气缸的物理结构,仅仅是把杠杆换成了驱动电机而已。

根据日产宣传的,压缩比从14:1转换至8:1的过程仅需1.2S,可是我们大家都知道发动机即使是怠速状态,每秒也转动接近15次,高速时甚至可达上百转。这1.2S的转换时间便给予产生爆震提供良好的温床, 再加上若使用92号汽油,则更可能会产生爆震!

同时,随着发动机里面的零部件增加,导致活塞运动时产生的负荷也随之增加。虽然日产宣称通过特殊涂层增加了气缸壁强度,但这也会减少发动机寿命,增加维护成本。

最最令人担心的是这套电驱动系统,我们都知道电控系统有很多不稳定因素,容易受到例如磁场、电磁波等干扰。同时日产VC-TURBO中的电机长时间处于高温、高负荷工作状态,很难保证其稳定性。

一旦电驱动系统产生故障,则导致没办法改变压缩比,此时发动机若处于高压缩比状态,很容易产生连续爆震,轻者烧机油、发动机故障,重者后果不堪设想。

另外由于VC-TURBO发动机增加了体积,加工工艺难度也随之提高,还有磨损、维护保养等一系列问题。尽管日产宣称已经经过3万小时的测试,可在面对真实复杂的使用工况时,谁也不敢保证其稳定性。

我们并不是说排斥新技术,只是在不能够确保绝对安全、可靠的前提下,所有新兴技术都是在“耍流氓”!近些年日产一直没什么拿得出手的优秀产品,反而却长年待在故障率排行榜上。烧机油、变速箱故障、做工差等等问题困扰着无数车主。

在技术上逐渐落后的日产,选择“降价营销”这条不归路,减配自然优惠,故障率也随之提高。这次为了营销噱头,竟然拿出并不成熟且存在安全风险隐患的一套过时技术,可见日产已是穷途末路。更令人气愤的是,有些媒体却把它当成“传统内燃机的救星”来宣传,实则把消费的人的安全保障抛至脑后。

其实车主真不在乎你有什么黑科技,可靠、耐用、省油才是大家对汽车最最根本的需求。对待新技术应该抱有一颗敬畏之心。

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。